検索エンジン最適化(SEO)は長らく、Web メディアの守るべき文法だった

しかし、その常識が揺らぎ始めた

本稿では、SEO を捨てソーシャルからの流入強化に

シフトを始めたメディアの事例と背景を考える

90年代、Web という大海原を航海するのに必要なものはポータルでした。Yahoo! はこの大海原に対して「ディレクトリ」(カテゴリ別のリンク集)という道しるべを用意し大成功を収めました。

現在もその利便性は十分に大きいのですが、2000年前後から、Web 航海のための最重要ツールは検索エンジン、取りも直さず Google へと傾いていったことは周知の通りです。

Google の検索技術は「ページランク」を立脚点に始まりました。ラフに言えば、多くの被リンク(他のページ/サイトからのリンク)を有するページを高い“ランク”に評価するものです。これが検索順位に大きく影響する要素とされてきました。

Google は、Web の大海原を率先してクロールしまくり、ページとページランク情報を収集してきました。この情報が豊かでリアルタイムに更新されればされるほど、Web を旅する人々にとってのスタートページは検索エンジンとなってきたのです。

この経緯は、Web メディアの成長発展にとっても見逃せない要素です。

Web を拠点とするメディアにとり、新規の“旅人”を的確に自メディアへと誘導する最大の材料は、(Google の)検索結果であるという時代が十年近く続きました。Web メディア各社(もちろん、“メディア”企業であろうがなかろうが、なのですが)が、自社サイト、自社コンテンツを検索エンジンへ最適化(検索の対象となり、検索結果の上位に表示されるように調整する行為=SEO)することに血道を上げるのは、このような理由からです。

メディアやコンテンツの特性によりますが、検索されやすいメディアやブログでは、Google 検索エンジンひとつからの流入が来訪者全体の約6割を占めるケースまであるようです(筆者が経営に携わった商業メディアでは、ここまでは高くありませんでしたが、数十%に上るとは言えます)。

現在では、Google の検索結果に影響を及ぼす要素は、ページランク(被リンク数)だけで説明するような簡単なものではなくなっていると言われます。検索エンジンに“好感”されるには、被リンク数を増やす努力は当然として、HTML ファイルに含まれる各種タグの的確な記載、検索されやすい文章・文字列による記述、サイト構造の整理……等々多岐にわたる最適化が必要というのが定説です。注意して欲しいのは、サイト構造や HTML 記述など読者にとり不可視な要素はもちろんのこと、SEO は記事タイトル、リード文、記事本文などにも及ぶということです。SEO が、単に技術の問題に終わらずメディアの核心部分に触れてしまう要素がここにあるのです。

さて、長くそのメディアへの流入量を司ってきた検索エンジンの威力に異変が起きています。

その要素は、ソーシャルメディア、端的に言えば Facebook です。Facebook アプリや Facebook ページを通じてユーザーとの関係を築こうとするメディアが増えています。

まず、紹介するのは The Guardian のケースです。journalism.co.uk 掲載「Social predicted to overtake search as Guardian traffic driver」(Guardian へのトラフィック原動力として、ソーシャルが検索を上回ると見込まれる) を見てみましょう。

The Guardian は昨秋に同メディアの Facebook アプリをリリースしました。

記事が掲載された3月の時点で、累計800万回、日々4万回ダウンロードされるという人気を博し、そのため広告収入は同アプリ開発費用をその時点でリクープできるほどにまでなっていると述べています。

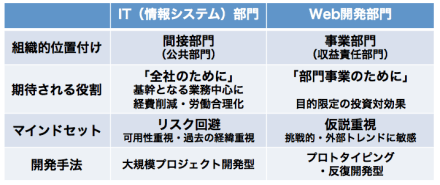

注目したいのは、アプリ投入時期には同サイトへ Google 検索からの流入がやはり全体の40%を占めていたのが、チャートに見えるようについには逆転が起きたことです。

また、今回は詳細を省きますが、Google 自身がここまで説明してきた検索技術に加えて、最近、ソーシャルメディアの要素を色濃く取り入れた変更を行いました。この点も Web メディア が検索エンジンに代わってソーシャルメディアからの流入強化を強く意識する背景になっています(Poynter. 掲載「Social media replacing SEO as Google makes search results personal」<Google が検索をパーソナル化しているように、ソーシャルメディアは SEO を置き換えつつある> 参照)。

さて、次に紹介するのは、これも成功事例と言われることが多い The Atlantic です。Mashable 掲載「Why ‘The Atlantic’ No Longer Cares About SEO」(Atlantic はどうして、もう SEO をかまわないというのか) を基にさらに問題意識を膨らましていきましょう。

The Atlantic via kwout

この5年間、継続的に The Atlantic Online への来訪読者が増えている。どんなメディアでも起きるとは言えないような成功を同メディアは収めている。

2008年にペイウォール(有料購読制)を廃止して以降、来訪者は50万人から月間1300万人へと跳ね上がっているのだ。

同社は“デジタルファースト”戦略を掲げ、さまざまな手を打ち新たに関連サイトをオープンしたりしてきた。

さらに、編集方針として、オンラインニュースの消費スタイルの大きなシフトを図った。それは、同サイトへの流入源を検索エンジンより、重要性の増すソーシャルメディアを強調するものである。

こういった取り組みの結果についてもこう述べます。

16か月前、われわれは検索からと、ソーシャルからと同じほどの流入を得ていた。いまは、(全流入の)約40%をソーシャルメディアから得ている。

その結果、じっさいのところ執筆陣は SEO について考えなくなった。今は、いかに、(ソーシャルメディアを通じて)記事が口コミ伝播するかを考えている。

執筆陣が SEO を意識しなくなる、と言及していることは要注目です。

すでに触れたように、SEO を突き進もうとすると、記事のタイトルやリード文、見出しなどには、検索されやすいキーワードを盛り込むことが必要になってきます。自らのサイトを訪れる検索エンジン経由の読者が用いた検索語は、そのような使用すべき“キーワード”辞書のような役割をなします。

検索エンジンに“好感”されるには、検索でよく用いられるキーワードを記事の重要箇所にちりばめることです。言い換えれば、読者が見て「?」と思うような凝った表現は禁じ手になってきます。たとえば「IBM」と「Big Blue」という表現があれば、後者は検索に使われる頻度という点から評価すると、使いづらくなってくるでしょう。

このような SEO 重視の振る舞いに失笑される読者も多いでしょう。しかし、日米いずれでも、これ以上に涙ぐましいほどの“検索エンジンだまし”策を積み重ねたサイトが数多く存在します。SEO に見切りをつけ、ソーシャルメディア、言い換えれば人によく読まれ、人の話題にのぼることを重視するということは、書かれる記事の本質に影響を与えるシフトであることは理解できます。

The Atlantic Digital(Atlantic ブランドを冠したオンラインメディアは何種類もあるのですが)の編集長は、Google 向けではなくソーシャルメディアに最適化したタイトルはどのようなものか、という問に対し以下のように述べます。

すぐれたタイトルとは、すぐれたタイトルなのだ。それは明瞭で知的でなければいけない。われわれは機械のために書いているのではない。人間のために書いているのだ。

このようなストーリーを追ってくると、長らく続いた検索エンジン時代の影響が、元来人が読むべきメディア(コンテンツ)という価値観からずれ、検索エンジン最適化を過度に重視する悪弊を生んできたことに改めて気づかされます。ソーシャルメディアを流入源としてメディアを設計し直すということは、単に Google から Facebook へといったトレンド的な話題ではなく、メディアが何に焦点を当てるべきかという観点で重要な意義を持つ話題です。

しかし、Facebook 内での情報伝播やトラフィックへの過度な依存も、いずれ不健全な偏りを生む可能性があることは、別の機会に論じてみたいと思います。

(藤村)