Disruption This Week—–21/6/2025

目に止まったメディアとテクノロジーに関する“トピックス”。2025年6月16日から2025年6月19日まで。

国内初の「AI推進法」の狙いとは。米、EUの状況は。弁護士に聞く

AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議 – 宣伝会議が運営する、広告界のニュース&情報プラットフォーム「AdverTimes.(アドタイ)」

——日本では、大きく「努力義務」「責務」が定義される一方、罰則は現時点で定義されていないということか。開発者フリーハンドに向けて舵を切ろうとしている米、配慮義務を定めた欧との、良くも悪くも中間。問題は中国など権威主義国のアプローチだろう。米国はそれを意識しているはずだ。

AIが働き方変える、アマゾンCEO予想-今後数年で人員縮小へ

Bloomberg.com

——すでにそこここで話題になっている発言(文面)。Amazonに限らずいよいよAIに軸足を移そうとする大手プラットフォームのトップが、人員削減トレンドを公言しつつある。これまでポリコレを意識して避けてきた話題か。

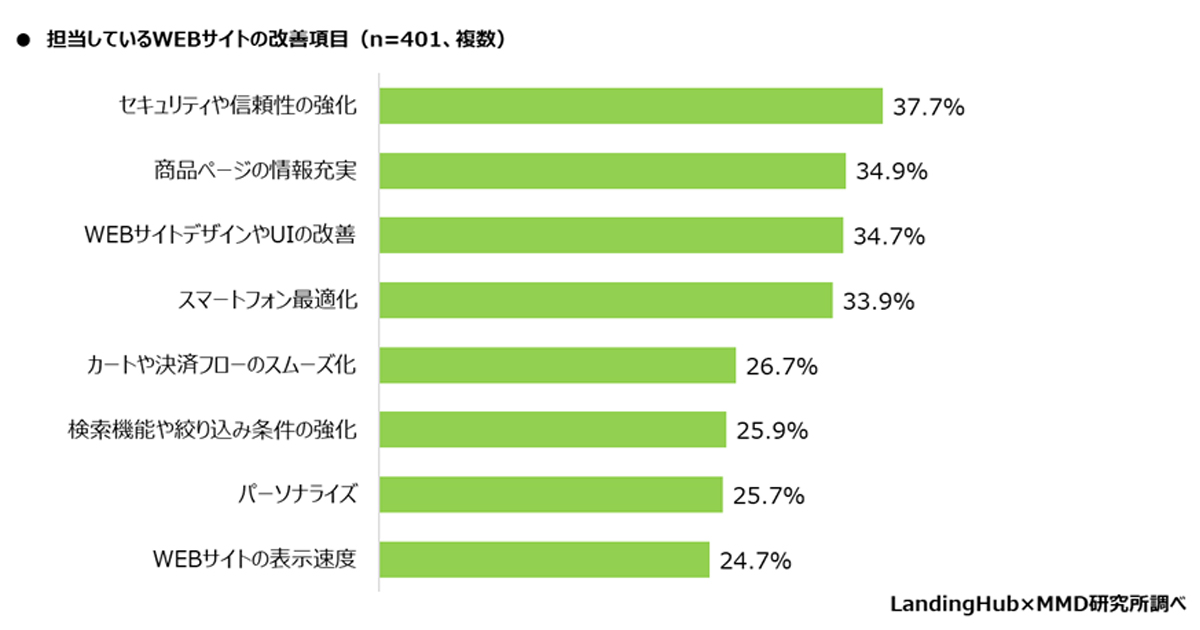

——かつては「8秒ルール」(ECサイトでの離脱を計測したという)などというコトバが広がったが、その時代から、消費者の忍耐力はやや後退しているということか。対処にはアプリへの誘導などがあり得るが、これはこれで体力が求められる。広告などの表示負荷を落とす努力が必要だろう。

Overview and key findings of the 2025 Digital News Report

Reuters Institute for the Study of Journalism

「コネクテッドテレビ(CTV)の浸透も大きな追い風となった。TVerの動画再生数におけるCTVの割合は、24年12月末時点では36%を記録。25年1〜3月は38%と、伸び続けているという。

CTV広告は、テレビデバイスで視聴することから、家族など複数人が同時に視聴する『共視聴』が見込まれるため、近年、広告主から注目を集めている」。

——TVerがいよいよ広告メディアとしての存在感を強めている。映像ストリーミング各社が、まずサブスクで成長、その後、広告付き無料(あるいは廉価)で伸び代を探っているのと同期する要素もある。もちろん、TVerは放送局の番組ありきで違いはあるにせよだ。上記したように、これを居間で家族と観ているとすると、いったい、TVと何が異なるのか。これからはチューナーレスが、家族団らんの中央に座ることになるのかもしれない。

——認知 → 興味 → 関心&検討 → 購入、継続・拡散 というマーケティングファネルのフェーズごと、さらに各フェーズを通貫した施策についての事例などを紹介する勉強になる論。

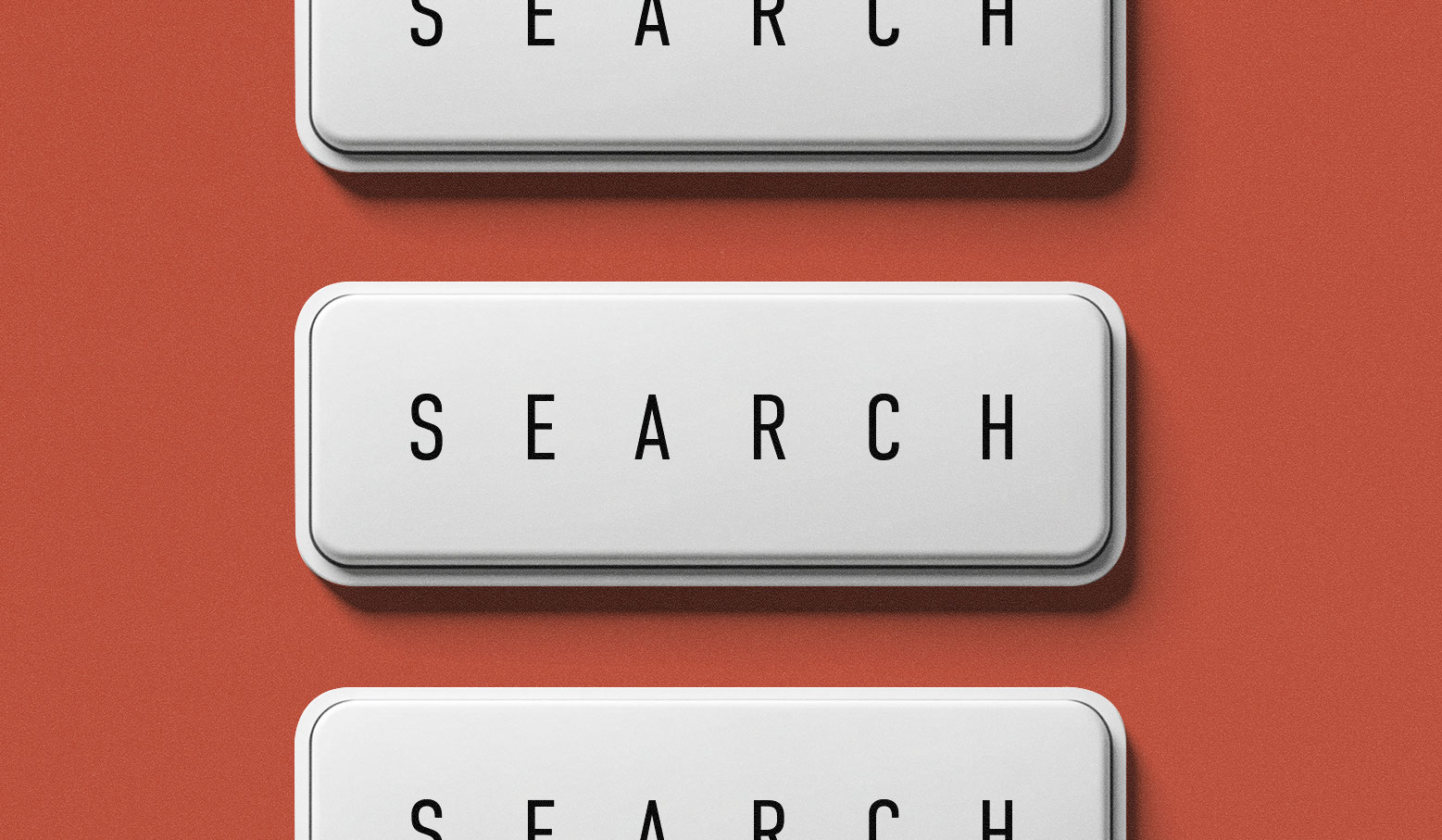

グーグルAIツール、ニュースサイトに新たな脅威

WSJ Japan

「デジタル市場調査会社シミラーウェブによると、オーガニック検索(広告を除いた検索結果)からハフポストのウェブサイト(デスクトップ用とモバイル用)への流入はこの3年間で半減した。ワシントン・ポスト紙も同程度減少した」。

——記事は、Google検索における「AI Overviews(AI概要)」や、新たに始まった「AI Mode(AIモード)」の影響を示唆しているが、「3年間」という時系列とピッタリ符合するわけではない。ただし、検索トレンドがゼロクリックに向かっていることは、Apple幹部がSafari上の検索行為が減少しているとの発言でも裏づけられる。

Disruption This Week—–13/6/2025

目に止まったメディアとテクノロジーに関する“トピックス”。2025年6月9日から2025年6月13日まで。

——朝日新聞が「ファクトチェック編集部」を組成。2016年以降、すでにファクトチェックに取り組んでいたとのことだったが、本腰を入れた。SmartNewsを代表して2017年からファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)を組成、推進してきた立場からは、「ようやく」という感慨。

Natural Language, Zero UI Redefining Engagement

Total Retail

New IT publication appears to be largely AI-generated

Press Gazette

英国では、最近、各種メディアがコメントを取り上げた“専門家”が実は存在しないことが判明して、騒ぎとなったりした。

Disney and Universal say these images show how the AI tool Midjourney steals their famous characters

Business Insider

2024 U.S. YouTube Impact Report

blog.youtube

優良コンテンツを持つメディアと透明性の高い収益分配モデルで提携、ライセンスされたコンテンツに限定したて検索に回答するAI検索事業ProRata。Atlantic、Fortune、Guardianなどと提携済みだが、今回Boston GlobeやVox Mediaなどが加わり、提携パートナー数は500社を突破したとする記事。

TVer 、生活者の6割が「利用経験あり」 総接触時間は1日440分に | DIGIDAY[日本版]

DIGIDAY[日本版]

![TVer 、生活者の6割が「利用経験あり」 総接触時間は1日440分に | DIGIDAY[日本版]](https://digiday.jp/wp-content/uploads/2025/02/tv-static-digiday_eye.jpg)

「テレビスクリーンでの視聴コンテンツの多様化もみられる。録画視聴の割合が69.6%と前年から減少した一方で、TVerなどによる『見逃し配信』は4.9ポイント増加して50.0%に達した。『無料動画』は55.7%、『有料動画』は48.2%となり、いずれも約5割前後の利用率となっている」。

——TVerの浸透が、「見逃し配信」の増進に結びついているという。自由な視聴スタイルにまた一歩視聴者は向かっている。

Disruption This Week—–6/6/2025

目に止まったメディアとテクノロジーに関する“トピックス”。2025年6月2日から2025年6月6日まで。

若年層の3割が生成AI検索を行う AIに推奨されるブランド設計が重要に

AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議 – 宣伝会議が運営する、広告界のニュース&情報プラットフォーム「AdverTimes.(アドタイ)」

——「GoogleやYahooのWeb検索に加え、生成AIによる公式サイトやSNS、口コミサイトなど複数チャネルをまとめて比較・検討する“多層的な探索行動”が若年層を中心に拡大している」というのが、紹介されている調査の骨子になる。個人的には、若者が「生成AI」をどのようにして認知しているのか、知りたいところだ。それはともかく、ジェネレーティブAI経由での製品、サービスの認知、あるいは購買が進むのはほぼ間違いない。その浸透を示す一例と理解する。

米Washington Post、近く外部(メディア)ライターやインフルエンサーらの投稿プラットフォーム開設プロジェクトを進めている。「Ripple(さざ波)」と呼ぶもので、著名人に開放するが、慣れない筆者には「Ember」と呼ぶAIコーチがリードするという。

HaffPostをはじめとして十数年前に大流行りしたアプローチで拡散力や閲覧数の規模化をめざすというわけか。

メディア接触時間、スマホは過去最高に―博報堂・メディア定点調査2025

AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議 – 宣伝会議が運営する、広告界のニュース&情報プラットフォーム「AdverTimes.(アドタイ)」

近年、減少傾向が続いていた『テレビ』(122.1分/昨年差0.4分)『雑誌」(9.2分/同0.3分)は下げ止まり、『ラジオ』(24.0分/同+1.0分)『新聞』(10.7分/同+1.5分)はプラスに転じた。

メディア接触時間は『携帯電話スマートフォン』の牽引により、引き続きコロナ前よりも高い水準で推移している」。

——基本線は上記の引用通りだが、今回(も)注目したいのは「TVer」の伸長。有料サブスク系に比して、「『TVer』はさらに利用者を増やし約6割まで増加(59.7%/昨年差5.9ポイント増)し、2020年から利用率は約3倍に拡大している(20年19.8%→25年59.7%)」と特記されている。この時期、無料が受け入れられる要素か。

——大幅な人員削減とAI活用に舵をきった米Business Build Insider。その進路に同社労組の代表らが声明を発表。

![検索減をディスカバーが補完する? 今、 Google とパブリッシャーの関係性は | DIGIDAY[日本版]](https://digiday.jp/wp-content/uploads/2025/07/19967c69b7286d5baa29e541a1752c79.png)

「・2025年3月のGoogleコアアップデート後も、検索トラフィックに大きな変動はみられず、ディスカバー経由の流入が増えている。

・Redditの検索上位表示やAI Overviewsの導入で、一部パブリッシャーは検索順位やCTRの低下に直面している。

・GoogleはAI検索と検索収益の両立を図りつつ、ディスカバー拡充でパブリッシャーとの関係維持を模索している」。

——検索流入量が減退していることは、多くのメディア運営者が意識している。それが全面的にAI Overviewsとのトレードオフによるものかどうかは確かめられていない。ただし、それをまるで補うかのように、Google Discoverからの流入が堅調というのが、現下の実情。今後この状態がどう変化するかに固唾を飲んでいる事業者が多いのだろう。

300ページを優に越す膨大なチャート、資料集だ。かつて2010年前後に、“モバイル革命”の到来を示唆したMeeker氏らの「Internet Trends」の続編とも呼ぶべき新たな取り組み。

Disruption This Week—–30/5/2025

目に止まったメディアとテクノロジーに関する“トピックス”。2025年5月26日から2025年5月30日まで。

——スポティファイのグローバル役員(ビジネス・サブスクリプション事業統括)のグスタフ・イェレンハイマー氏へのインタビューから。個人的に関心を喚起させられたのは、日本語楽曲の世界への広がりには、「世界的にストリーミングの利用者が増える中で、新しい楽曲との出会いが容易になったこと」だとしていること。

楽曲ごとに決済する仕組みでは、それはできなかったことだ。

ニューヨーク・タイムズ、アマゾンにコンテンツ提供へ-AI向け

Bloomberg.com

——特にレシピやスポーツ関連コンテンツが、AmazonのECなどとの相性が良いということか。NYTimesの価値の中核であるジャーナリズム系コンテンツを除外することで、将来への含みを持たせているのだろうか。

ほんの4年前までは、Netflixが全ストリーミング視聴時間の26%を占め、誰もが認めるトップだったのが、構図が激変した。

Read the memos The Washington Post sent staff offering voluntary buyouts as the Jeff Bezos-owned paper restructures

Business Insider

米大統領夫人が「AIは出版業界の未来」 それはすでに起きている

CNN.co.jp

——自身の声をサンプリングして、自身の回顧録を機械的に読み上げさせたオーディオブックの誕生。もちろん、これが初めての作品ではない。まさに出版業界は激変に向かっている。詳しくは記事を読んで欲しいが、後段でこんなくだりがある。

「この章についてメラニア・トランプ氏と実際に話すことができたらどうだろう。それは近いうちにやってくる」。

グーグルのAIノート「NotebookLM」で長いYouTube動画を要約・分析する方法 | Business Insider Japan

Business Insider Japan

全体で語られていることを確認したい場合は、『ソースを文字起こしして』と質問すればいい」。

——GoogleのNotebookLMについてはいろいろと紹介してきた。資料を読み込ませて、それを要約したり、音声解説やマインドマップなどに変換するなど、使い処が満載(近く、要約動画生成機能もリリースされるはず)。この記事では、YouTube動画のポイントや文字起こしなどを指示できるという機能が紹介されている。手順など詳しい。

Amedia offers free digital access to teenagers | Tomorrow’s Publisher

Tomorrow\\\’s Publisher

ダイナミックプライシングとは?仕組みや導入のポイント、事例を紹介

MarkeZine

1. データの収集

2. 需要の予測

3. 価格の決定

それぞれの工程で、どのような作業を行うのか紹介します」。

——ユーザーへのオファリングで、重要なアプローチが「ダイナミックプライシング」。AIの普及で、まさにダイナミックに収益最大化(あるいは収益の平準化)が行いやすくなっている。記事はその基本概念から手法、そして事例まで行き届いた好解説。

Disruption This Week—–24/5/2025

目に止まったメディアとテクノロジーに関する“トピックス”。2025年5月19日から2025年5月23日まで。

「エンターテインメント・ビジネスにおいて、アニメーションほどAIから失うもの、そして得るものが大きい分野はない」ーー。

チャンネル登録が300万人を超える米人気アニメ「StEvEn & Parker」を制作するToonstar社は、1分のシーンでリップシンクに、数年前には4時間かけていたが、現在では15分にまで圧縮。「標準より80%早く、90%安くフルエピソードを作ることができる」とする。

記事は、多くのアニメ作品を手掛ける大手スタジオは、かつてのToonstar社と同様の人手による作業を、今も続けているとする。

The Agentic Web and Original Sin

Stratechery by Ben Thompson

オープンAI、元アップル幹部アイブ氏の企業を65億ドルで買収へ

Bloomberg.com

ーーそろそろプロトタイプぐらい登場するのかと思っていたら、まずはアイブ氏の個人会社ioを買収するという段階。スマートフォンに代わる(?)AIデバイス開発への道のりは長そうだ。

調査は、政府が検討している「デジタル夜間外出禁止令」(TikTokやInstagramの利用時間制限)を青少年の半数が支持しているという結果を示すが、政府寄りの発表でもあり注意してみるべきかもしれない。

Microsoft Build 2025基調講演まとめ テーマは「AIエージェント時代」

ITmedia NEWS

ーーAIが関与する開発を支えるプラットフォーム化志向へと大きくウイングを広げたMicrosoft。Build2025では、先の投稿での紹介以外にも数々の発表があったが、なかでも最大の話題は「NLWeb」だろう。これによりWebコンテンツやWebサービスに簡単にAI機能を統合できるようになる。これからはどんなWebページでもおしゃべりしたり、複雑な問いかけに対して答えを返すことになりそう。問題はその際のMicrosoftのビジネスモデルなのだが。

法案は、Melania大統領夫人が強く推進し、超党派で可決される動きとなったことで知られる。

The new wave of Russian disinformation blogs

UK Defence Journal

米Wall Street Journal、Facebook、Instagramを運営する米Metaのサービス上で、大量の偽広告・偽販売などの犯罪が急増、「詐欺のパンデミック」が生じていると大きく報道。JP Morganなど金融機関が報告する詐欺の半数がMeta上だと指摘する。

2022年のMetaの社内分析では、新規広告主の7割が詐欺や低品質商品を宣伝していたと判明。詐欺の多くは東南アジアなど海外犯罪組織が関与し、暗号資産やAI技術の普及も背景にあるという。

だが、Metaは広告収益を重視し、詐欺対策の優先度を下げてきたため、詐欺アカウントへの対応が遅れ、被害が拡大した。Marketplaceも詐欺の温床となっていると記事は指摘する。